Préambule

Le 9 octobre 2017, le National Hurricane Center, département de la NOAA chargé de la surveillance des ouragans, déclenchait une alerte sur l’émergence d’un phénomène cyclonique au centre de l’atlantique. Après avoir hésité et entamé une route classique vers l’ouest, il se dirigeait, cap au NE vers les côtes européennes, ciblant le SE irlandais.

Pour les experts des phénomènes météorologiques, Ophelia restera dans les annales comme le plus important ouragan ayant jamais été enregistré aussi à l’est au-dessus de l’océan Atlantique, et le premier depuis 1939 à s’avancer autant vers le nord.

Dès le 12 sa route prévue et sa puissance seront décrits précisément par les modèles météorologique. Le grand public pourra lui même, quatre fois par jour, mettre à jour ces prévisions. Evènement unique, malgré la violence et la singularité du phénomène, aucun naufrage, aucun décès ne seront relevés en mer.

L’avènement des gribs permettra une mise à jour et une précision à 96 heures, laissant du temps aux navires pour se dégager de la route du cyclone.

Nous proposons l’étude de ce cas, en nous basant sur trois articles :

- L’étude des définitions du phénomène (ce dossier)

- L’étude de l’historique des prévisions (à venir)

- L’étude des données techniques et scientifiques de ce cyclone particulier (à venir)

chap 1 - Etude des définitions

Dépression tropicale - tempêtes tropicales - ouragan/cyclone/typhon

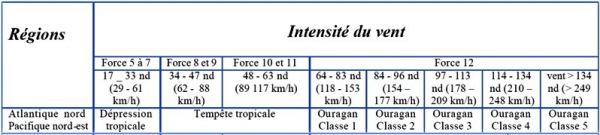

L’OMM a défini trois stades cycloniques :

- Lorsque la vitesse du vent est comprise entre force 5 et force 7 Beaufort, il s’agit d’une dépression tropicale.

- De force 8 à force 11 Beaufort, les phénomènes tropicaux sont des tempêtes tropicales ; c’est à ce stade que les perturbations tropicales reçoivent un nom, choisi dans une liste préétablie par le centre météorologique responsable de la région sur laquelle elles évoluent.

- Dès que le vent est de force 12 Beaufort, on parle d’ouragan, de cyclone ou de typhon, suivant les régions

- Il faut noter la distinction entre

- Dépression tropicale : F5 à 7, de 17 à 33 nds

- Tempête tropicale : F 8 à 11, de 34 à 63 nœuds

- Ouragan : F12, organisé en cinq classes, classe 1 - de 64 à 83 nds, classe 2 - de 84 à 96 nds, classe 3 - de 97 à 113 nds, classe 4 - de 114 à 134 nds, et classe 5 - supérieur à 134 nds... ce qui est tout simplement horrifiant

- Il faut noter la distinction entre

![]()

L’échelle de dommages potentiels Saffir-Simpson

- Cette échelle donne une estimation des inondations et des dommages matériels potentiels occasionnés par l’ouragan. Elle est déterminée en fonction de la pression minimale au centre de l’oeil et de la force du vent maximum engendré par l’ouragan.

- Les paramètres pression au centre et vitesse du vent sont soit mesurés par reconnaissance aérienne, soit estimés d’après la configuration des bandes nuageuses sur l’image satellite.

Circulation

- Quand un cyclone remonte vers des latitudes plus tempérées, la température de la mer baisse et, coupé de son alimentation en énergie, le cyclone se dissipe généralement.

- Observation 1 : en temps normal le cyclone se renforce tant qu’il survole des mers 28°+60m et peut s’effondrer (c’est courant) au survol des terres qui ne sont pas des sources quasi-infinies d’énergie.

- Observation 2 : Il semble par ailleurs que la trajectoire des cyclones soit déterminée par les HP et BP (cyclone, dépression statique) d’altitude, comme un phénomène synoptique. Si pour une raison synoptique le cyclone (ou la dépression qui le génère) remonte trop vite vers le nord, il rencontre inévitablement (c’était là bien avant lui) des masses d’eau non fertiles (28 et 60) qui l’effondre. C’est ce qui arrive lorsqu’une onde d’Est du golfe du Bénin se transforme en dépression/tempête tropicale et au lieu de progresser vers l’ouest (et s’enrichir) remonte vers le nord et du coup s’effondre.

- Mais, il arrive qu’il soit repris dans la circulation d’ouest des latitudes tempérées et qu’il donne naissance à une tempête.

- Observation 3 : c’est le cas général des tempêtes issues d’ondes d’Est et qui deviennent des cyclones. Une fois leur puissance lâchée sur la mer des Caraïbes elles se dégonflent notablement (en survolant les terres de l’Est des USA) ou un peu moins (en survolant la mer à l’est de la côte est des USA, celle qui avait noyé New York il y a quelques années. Elle remontent jusque vers le Massachusetts ou le Maine et de là bifurquent vers l’est pour être reprises dans la circulation nord atlantique. Elles croisent les bouffées d’air glacées descendant dans le détroit du labrador, bouffées auxquelles elles apportent l’instabilité destructrice. Elles sont à la fois reprises dans la circulation générale (qui peut se faire même en l’absence de reliques de cyclone) et sont l’étincelle initiant le passage au stade de tempête explosive (ce qui s’est produit pour la tempête de l’Atlantique nord, cf 99)

Donc ce sont les cyclones antillais qu’on se reprend sur la figure longtemps après. On les retrouve sur les cartes synoptique de Météo-France où, au lieu d’être nommées A B ...Z elles sont nommées ex-iii (ex-nate ces dernièrs temps)

- Observation 3 : c’est le cas général des tempêtes issues d’ondes d’Est et qui deviennent des cyclones. Une fois leur puissance lâchée sur la mer des Caraïbes elles se dégonflent notablement (en survolant les terres de l’Est des USA) ou un peu moins (en survolant la mer à l’est de la côte est des USA, celle qui avait noyé New York il y a quelques années. Elle remontent jusque vers le Massachusetts ou le Maine et de là bifurquent vers l’est pour être reprises dans la circulation nord atlantique. Elles croisent les bouffées d’air glacées descendant dans le détroit du labrador, bouffées auxquelles elles apportent l’instabilité destructrice. Elles sont à la fois reprises dans la circulation générale (qui peut se faire même en l’absence de reliques de cyclone) et sont l’étincelle initiant le passage au stade de tempête explosive (ce qui s’est produit pour la tempête de l’Atlantique nord, cf 99)

- Observation 4 : Ophélia est un cas à part dans la mesure ou cette tempête bifurquant trop tôt vers le nord (au sud des Açores) ne s’effondre pas et profite d’un autre phénomène (refroidissement par le sommet) pour persister et entrer en rotation. Y avait trois possibilité :

- 1- continuer vers l’ouest en se gonflant ou pas et en dévastant ou pas la mer caraïbes ;

- 2- remonter vers le nord vers les Açores et s’effondrer ;

- 3- remonter vers le nord et devenir un système violent en rotation (une machine thermique violente).

Les multiples dangers du cyclone

- Le cyclone est une énorme masse nuageuse ayant en général un diamètre de 500 à 1 500 km, organisée en bandes spiralées convergeant en un anneau central compact et étroit, le mur.

- Celui-ci est constitué de nuages à fort développement vertical, les cumulonimbus, dont les sommets atteignent 12 à 15 km. Cette zone très dangereuse peut s’étendre sur un rayon de 200 km. Les vents y sont les plus violents et les précipitations torrentielles.

- Le mur enserre une zone de ciel clair, ou couvert de nuages élevés et peu épais comme les cirrus : il s’agit de « l’œil » du cyclone. Cette structure est bien visible sur une image satellitaire. L’œil a le plus souvent un diamètre compris entre 20 et 35 km. En général, plus un cyclone est violent, plus le diamètre de son œil sera réduit. C’est dans l’œil que l’on trouve la pression minimale, inférieure à 970 hPa, et la température la plus élevée.

- Cœur chaud : attention, « chaud » en météo signifie souvent « theta prime w » (température adiabatique ... thermomètre mouillé). Cette chaleur inclue à la fois les °C et l’énergie accumulée issue de l’évaporation (donc lié à température+humidité).

Le vent

- À la périphérie de la zone de vent calme de l’œil circulent des vents extrêmement violents soufflant sous forme de rafales supérieures à 118 km/h, dont l’effet de percussion est très destructeur ;

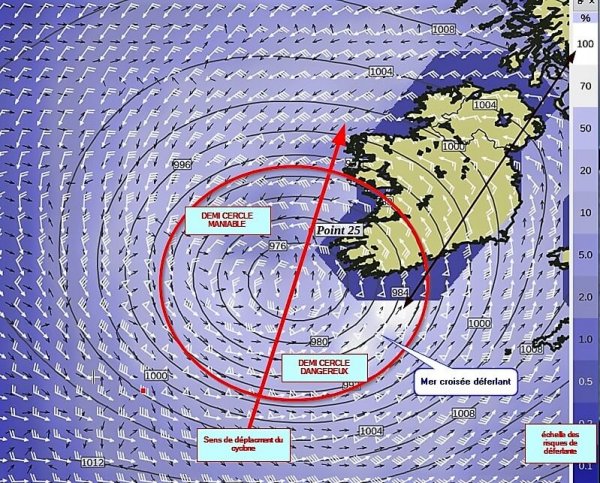

- Les marins ont pour habitude de distinguer, au sein d’un cyclone, le demi cercle dangereux et le demi-cercle maniable.

- À droite de la trajectoire (à gauche dans l’hémisphère sud), c’est le demi-cercle dangereux : à l’approche du cyclone, tout objet ou navire s’y trouvant est rabattu vers le centre en avant de la trajectoire. De plus, dans ce demi-cercle, les vagues générées par le vent se propagent dans la même direction que le phénomène ; elles sont donc entretenues par le vent.

- Il est donc préférable de se trouver à gauche de la trajectoire (à droite dans l’hémisphère sud), dans le demi-cercle maniable, car, à l’approche du cyclone, le vent tend à écarter tout objet ou navire de la trajectoire et les vagues se propageant à contresens du cyclone sortent rapidement de l’aire génératrice

- A développer dans le dossier technique : le cas d’une dépression stable ou dont le déplacement est inconnu, la règle est de rester tribord amure pour s’écarter du centre de la dépression

Les vagues

Au delà des problèmes liées aux courants opposés aux vents, le déplacement rapide de la dépression ou du cyclone générera une mer croisée au SE de la zone concernée.

- Dans l’exemple, ci dessous, tiré de la situation d’Ophelia le 16 à 09:00 UTC, on voit qu’à l’approche de l’Irlande, au SE de la zone, la mer déferle, probablement le résultat d’une remontée des fonds et du croisement du train de vague de SE, issu du passage du début de la dépression et du train de vague de SW, à la fin du passage de la perturbation.

- Sur la zone en blanc, zyGrib indique des probabilités de déferlantes supérieure à 80 %. Il indique aussi sur cette zone, des vents de 70 nds et des vagues significatives de 12 mètres avec des maximum à 16 mètres... L’horreur... mais on note aussi la grande qualité d’analyse du logiciel zyGrib. On en reparlera dans le traitement de l’historique et de l’étude technique.

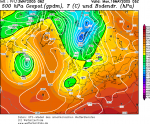

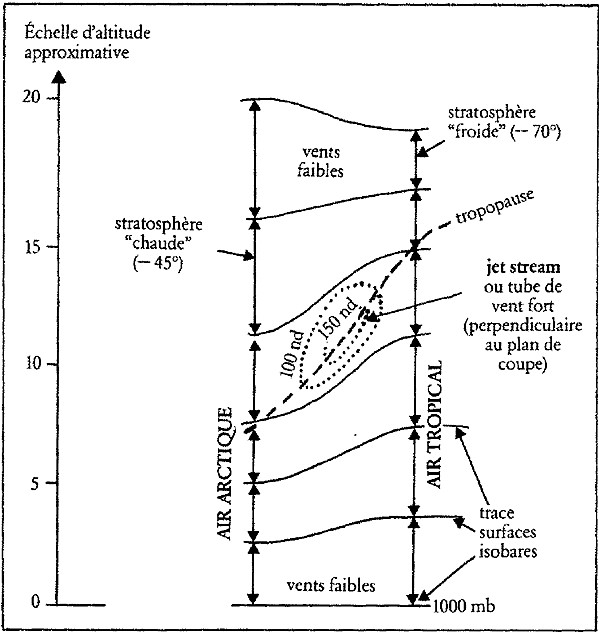

Les jet-streams

- Le jet de secteur ouest qui entoure la Terre en ondulant est la conséquence à grande échelle de la répartition des masses d’air sur le globe. Les ondulations du « jet » se traduisent par une succession de talwegs et de dorsales. Donc, entre une dépression froide et un anticyclone chaud, le vent s’accroît au fur et à mesure que l’on s’élève en altitude, et cela jusque vers le sommet de la troposphère, le plus souvent entre 300 et 200 mb. A ce niveau, donc vers la tropopause, on trouve une sorte de tube horizontal de vents extrêmement forts 100 à 150, parfois 200 nœuds ou plus), appelé jet-stream en anglais, dont l’intensité est à peu près proportionnelle au contraste thermique entre l’air chaud et l’air froid en présence. Au-dessus, la pente des surfaces isobares diminue rapidement au fur et à mesure qu’on s’élève, car la stratosphère de l’air froid est relativement chaude.

- Un courant jet se forme lorsqu’un courant chaud venant des tropiques rencontre un courant froid venant des pôles. Le fort contraste thermique oblige l’air à s’écouler horizontalement et comme la Terre tourne, cet air en déplacement rapide prend de la vitesse et produit un courant jet

- Le jet est souvent parcouru par des ondulations qui se propagent dans le sens du vent à une vitesse qui est parfois supérieure à celle des masses d’air. Il se produit donc, de temps en temps, un déphasage : l’air froid qui accompagne normalement le thalweg est en retard (à cause d’une chaîne de montagne ou pour toute autre raison). Si, dans ce cas, une masse d’air chaud arrive en phase avec le thalweg en question, on observe une cyclogenèse (Cyclogenèse : creusement important d’une dépression, entraînant un mouvement atmosphérique tourbillonnaire à l’échelle synoptique, c’est-à-dire s’étendant sur des centaines de kilomètres.) d’autant plus forte que le contraste est plus grand entre les è’w de cet air chaud et de l’air froid. Le baromètre baisse de plus de 15 mb en 3 heures dans les cas les plus typiques. La prévision de ce phénomène est possible, dans bien des cas, 12 à 18 heures avant qu’il se déclenche et il peut quelquefois être envisagé deux à quatre jours auparavant.

- Souvent, à l’intérieur même du courant-jet, il y a des zones où le vent est plus fort qu’aux alentours. Ces régions jouent un rôle important dans la formation des précipitations et des dépressions

- Leur trajet a typiquement une forme méandreuse ; les courants-jets peuvent démarrer, s’arrêter, se diviser en deux voire plus, se combiner en un seul courant ou circuler dans plusieurs directions.

- Les courants-jets se forment dans les zones de conflits entre les masses d’air ayant des propriétés différentes (ce sont des fronts), dans lesquels il existe un grand différentiel de température et de pression.

- Le courant-jet est un élément important de la prévision météorologique puisque sa position et son intensité sont reliés aux mouvements verticaux de l’atmosphère. Comme il constitue la zone de rencontre de deux masses d’air, il sera le lieu de formation des dépressions des latitudes moyennes. Par exemple, les tempêtes de fin décembre 1999 en Europe sont le résultat direct de forts mouvements verticaux sous un jet de 400 km/h

Houle cyclonique et marée de tempête

- La houle cyclonique, générée par le vent, peut se propager jusqu’à 1 000 km à l’avant du centre du cyclone. C’est souvent un signe annonciateur de l’arrivée du phénomène.

- La houle provoque des dégâts d’autant plus importants qu’un ouragan génère des houles qui se propagent dans toutes les directions. Or, dans les îles tropicales, sur la côte sous le vent de l’alizé, on a pris l’habitude de construire tout au bord de l’eau, cette côte ne connaissant jamais de vagues... sauf en présence d’un cyclone, même lointain.

- Mais, l’effet le plus dangereux dans un ouragan reste la marée de tempête. Sous l’effet conjugué des basses pressions et du vent, dans la partie située à droite de la trajectoire (à gauche dans (hémisphère sud), le niveau moyen de la mer s’élève. C’est l’onde de tempête.

- Selon la superposition et la forme du littoral, les vagues proches du centre peuvent dépasser 12 mètres et la marée de tempête atteindre 6 mètres, soit une amplitude totale de 18 mètres

Observer, prévoir, alerter

- Afin de prévenir le risque cyclonique, l’OMM a mis en place un système mondial d’avis de cyclones tropicaux indispensable pour la prévision et la prévention. Des Centres météorologiques régionaux spécialisés dans les cyclones tropicaux ont été désignés :

- Miami pour l’Atlantique et le Pacifique nord-est,

- Tokyo pour le Pacifique nord-ouest,

- New Delhi pour le nord de l’océan indien,

- La Réunion et Brisbane pour le sud de l’océan Indien

- New Delhi pour le Pacifique sud.

- Ces centres sont chargés de détecter la formation des phénomènes et d’émettre des avis indiquant sa position, son intensité et son déplacement. Ce sont eux qui baptisent les tempêtes tropicales afin d’éviter toute confusion lors de la présence simultanée de plusieurs tempêtes dans la même région ou sur plusieurs bassins.

- Pour détecter une perturbation tropicale en formation, l’outil le plus efficace est l’imagerie satellitale et plus particulièrement celle issue des satellites géostationnaires.

- Quant aux informations transmises par les satellites défilants, elles permettent d’améliorer la détermination des zones de précipitation (satellites météorologiques NOAA) et même d’estimer la vitesse du vent à la surface de la mer et la hauteur des vagues

- Les données utilisées proviennent aussi des stations terrestres d’observation en surface et en altitude et, en mer, des navires et des bouées. Mais, en dehors des routes de navigation marchande, les données sont rares.

- Une fois la perturbation tropicale détectée, des avions de reconnaissance et de recherche appartenant à l’US Air Force et à la NOAA procèdent à des mesures pour en préciser l’intensité. Seuls l’Atlantique nord, la mer des Caraïbes, le golfe du Mexique et le Pacifique nord-est profitent de ces vols météorologiques.

- A l’approche du cyclone, l’imagerie radar apporte un complément d’information sur la répartition des zones de précipitations les plus fortes.

- Concernant la prévision, les centres spécialisés disposent de modèles spécifiques de prévision de trajectoires et d’intensité des cyclones. Parmi ceux ci, le GFS de la NOAA et celui de l’ECMWF, le centre de prévision européen. Des modèles de prévision de houle et de marée de tempête sont également utilisés.

- Les centres spécialisés élaborent des prévisions. Celles-ci sont transmises aux centres météorologiques nationaux qui restent responsables de la prévision locale, de l’élaboration des avis d’alerte ainsi que de leur diffusion auprès du public, des administrations locales, des organismes de protection civile et des médias.

- Ces prévisions sont en particulier annoncées par les bulletins météorologiques de Météo France, qui vous proposera sur une prévision à 72 H : le vent et les isobares, la mer totale, la houle

Remerciements

- yvesD dont les observations sont reprises dans cet article

- Lysigée

- Negofol

- René Mayençon

- Michel Hontarrède - Météo-France

- France-Line Galli - Marine nationale, détachée à Météo-France

- Divers sources Wikipedia

Suivi RSS

Suivi RSS Conception

Conception

Version imprimable

Version imprimable